《无悔华夏》“赖得将军开旧路,一振雄名天下知”——大唐归义军的绝地反击!

河西沦落百年余,路阻萧关雁信稀。

赖得将军开旧路,一振雄名天下知。

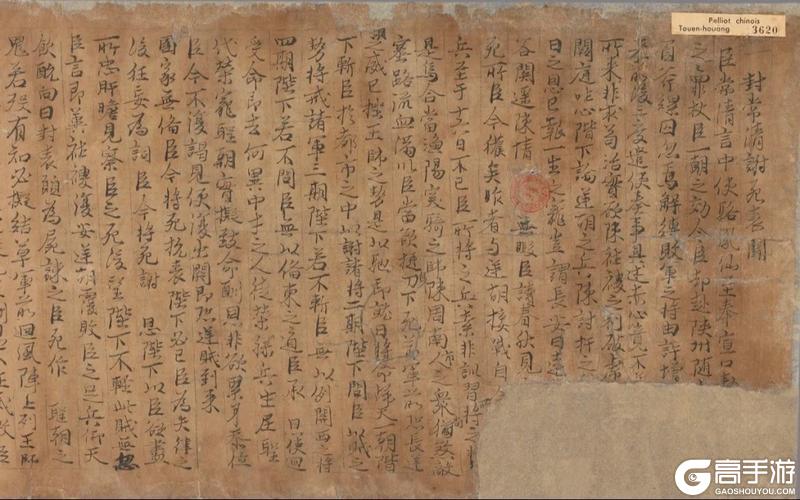

《张议潮统军出行图》

《张议潮统军出行图》为唐代佚名创作的壁画,现藏于敦煌莫高窟第156窟南壁及东壁南侧,属供养人画像。该画作于唐咸通二年至六年(861-865年),由张议潮侄子张淮深主持绘制甬道及前室,以纪念张议潮收复河西、打通丝绸之路的功绩,并宣示家族荣耀。

安史之乱后,半数西北边军被东调平乱,邻近的吐蕃借此鲸吞蚕食大唐的大片边疆国土。自宝应元年(762年)起,被后世尊为“吐蕃三法王”之一的第三十七代赞普赤松德赞亲率大军鲸吞河西,至广德元年(763年)连克河、陇、秦、成、渭等州,后又陆续攻陷兰、廓、鄯、洮、岷诸州。至公元791年,大唐坚守西域的最后一座孤城——西州失陷,留下了“万里一孤城,皆是白发兵”的悲壮绝唱。至此,整个河西走廊彻底沦陷,唐廷无力西顾。

吐蕃人不是游牧散兵,而是一个高度集权的军事帝国。他们以“刑剺眼目,断足割舌”的酷刑统治河西,给当地的百姓造成了极大的苦难。《旧唐书·吐蕃传》中记载:“用刑严峻,小罪剜眼或皮鞭鞭之,但随喜怒而无常科。囚人于地牢,深数丈,二三年方出之。”

凡是吐蕃军队所到之处,焚烧庐舍,蹂躏禾稼,驱掠人畜,同时“重壮贱老”,唐人被俘携后,丁壮者沦为奴婢,种田放牧,老弱者则被杀害。唐人在路上见到吐蕃人必须弯腰低头不许直视,被迫穿上吐蕃人的服饰,说吐蕃话。平时走在大街上,必须像奴隶般的弯腰低头行走,更是不能直视吐蕃人。

842年,吐蕃赞普朗达玛被刺杀,统一的吐蕃政权瓦解,进入了贵族军阀混战的“分裂时期”。朗达玛死后,论恐热作为吐蕃洛门川(今甘肃陇西一带)讨击使,率先以“复兴王室”为名起兵,与支持另一位王子的宰相尚思罗混战,并最终吞并其部众。

论恐热

随后,论恐热又与吐蕃鄯州(今青海东部)节度使尚婢婢展开了长达二十余年的混战。

论恐热的残暴超脱了战争的范畴,他纵兵屠戮八州,所过之处"五千里间,赤地殆尽"。对老弱妇孺施加割鼻断足的酷刑,更以长矛贯穿婴儿取乐。即便在神前占卜不吉,亦鞭焚神像、虐杀随从。

史载他“大掠河西鄯廓等八州,杀其丁壮,劓刖其赢老及妇人,以槊贯婴儿为戏,焚其室庐,五千里间,赤地殆尽”——《资治通鉴·唐纪六十四》

这场屠杀激起了河西百姓的积愤,而张议潮,正是看准了这场民情汹涌。他等待半生,积蓄力量,终在时机成熟之际,毅然举起义旗。这场起义并非一时冲动,而是他数十年隐忍与准备的必然结果。

张议潮

敦煌张氏世代为沙洲州将,是敦煌的鼎族豪宗。在张议潮成长的岁月里,亲身经历了吐蕃的残暴统治,目睹民生凋敝,内心早埋反抗之种。他对平定“安史之乱”中被宦官边令诚陷害的著名将领封常清十分崇敬,曾亲笔抄写过《封常清谢死表闻》。

张议潮手抄《封常清谢死表闻》(局部)

此卷为张议潮年少时手抄,后来随众多佛经典籍被封入莫高窟藏经洞。一百二十多年前,藏经洞文物重见天日,这份抄本被法国人伯希和掠走,现藏于巴黎国立图书馆。

据《张淮深碑》记载,张议潮在沙洲“论兵讲剑,蕴习武经”,吐蕃赞普朗达玛被刺杀后,他判断“吐蕃之运尽”,于是“誓心归国,决心无疑”,着手积蓄实力,广泛争取各方支持。正如吐蕃趁安史之乱拿下河西一样,张议潮借机四处串联本地名门望族,释放教首和僧徒,团结各民族的抵抗势力,于大中二年(848年),揭开了起义的序幕。

经过艰苦的奋战,终是驱逐了吐蕃守军。吐蕃军败退之后,从周边调集兵力,又将沙州包围。张议潮率城中兵马出战,击溃吐蕃。大破敌军,终在沙州站稳脚跟。

沙州起义迅速蔓延,甚至引发吐蕃内部剧变。藏文史籍记载,“初发难于康,寝而及于全藏,喻如一鸟飞腾,百鸟影从,四方骚然,天下大乱”。论恐热亦乘势作乱,自称宰相,与尚婢婢自相残杀。

沙州光复后,张议潮立即遣使赴长安报捷。当时凉州等地尚在吐蕃手中,东路受阻,十队使者中仅有一支由高僧悟真率领,绕行大漠,抵达天德军(今内蒙古乌拉特前旗)。直至大中四年(850年)正月,才通过天德军防御使李丕奏闻唐廷,前往长安。唐宣宗大力褒奖张议潮等人的忠勇和功勋,擢升他为沙州防御使。

就在这遣使报捷的一年间,张议潮一边整顿生产,一边四面出击,他以沙洲作为根据地,对吐蕃在河西地区驻军发起了大规模战略反攻。连克伊州、西州、河州、甘州、肃州、兰州、岷州、鄯州、廓州等九州。

大中五年(851年)八月,张议潮第二次向长安派出使团,由其兄张议潭率领使团二十九人,献上瓜、沙等十一州图籍。至此,除凉州以外,陷于吐蕃近百年之久的河西地区复归唐朝。同年十一月,唐廷于沙州设归义军,授张议潮为节度使、管内观察处置使,加检校吏部尚书兼金吾大将军,封南阳郡开国公,食邑二千户,实封三百户。几代河西遗民“归唐”夙愿终于达成。

随着河西诸州的收复及归义军的建立,吐蕃军败退集中在凉州。凉州是吐蕃统军的基地,在大唐开元时期,是河西人口最多的城市,且是交通要道。张议潮大中十二年八月,张议潮命侄子张淮深率领七千归义军开始东征。这是一场拉锯了3年的血战,终于在唐懿宗咸通二年(861年),归义军克复凉州,并表奏朝廷。

至此,陷落百余年之久的河、湟故地,被张议潮全部收复。可惜在唐懿宗时,唐朝国力已经开始衰微,除置军设使以官爵羁縻张议潮以外,已没有经营河西的能力。张议潮推行一系列政策,安稳民生,恢复唐制,然后挥师西尽伊吾、东接灵武、得地四千余里、户口百万之家,六郡山河,宛然而旧,至此河西彻底肃清。

史书只用了寥寥几笔记录这一功绩:“张议潮,沙州人,率众归唐。”但真正的历史,比这几行字壮阔得多。若从849年收复甘州算起,到861年攻克凉州,张议潮用了漫长的12年。

咸通四年(863年),唐朝复置凉州节度使,辖凉、洮、西、鄯、河、临六州,治所设于凉州,由张议潮兼领。贞元初年失守而废置的凉州军镇又得以恢复,河西走廊再次畅通。这也加强了西北与中原地区的联系,对中外经济文化交流也起了积极作用。

河西人民热忱赞颂张议潮的英雄业绩:“河西沦落百余年,路阻萧关雁信稀。赖得将军开旧路,一振雄名天下知。”

自攻克凉州至入朝前的近十年间,张议潮大力经营河西。内政方面,他全面恢复唐制,废部落制重建唐前期在这里实行过的“州-县-乡-里”制。仿照内地的军政体制,设置了与中原藩镇一样的文武官吏,恢复了相应的一套文书、行政制度。

在军事防卫之余,张议潮积极恢复农业,兴修水利,发展灌溉。他废除吐蕃时期的户籍、土地与赋税制度,按唐制重新编户造册,制定新税制。针对沙州荒地较多的情况,推行“请田制”,允许百姓向官府申垦荒田。百姓间自愿调换土地,官府一般亦予批准。

在吐蕃时期被废弛的各项水利设施重新运作起来,张议潮在河西诸州开挖沟渠。由于水利灌溉的兴建,促进了农业生产的发展,出现了五谷丰登的景象。时人赞颂说:“三光昨来转精耀,六郡尽道似尧时。田地今年别滋润,家园果树似茶脂。河中现有十碾水,潺潺流溢满百渠。必定丰熟是物贱,休兵罢甲读文书。”

张议潮深知还需要打通西域,在塔里木盆地东部建立桥头堡。 从军事防务的角度看,要保全河西就必须保有西域,要保有西域就要放眼葱岭之外。 从经济角度看,绿洲农业所提供的产品毕竟有限,使政权不得不利用东西向的丝路来沟通贸易。

河西归复后,长安—凉州—敦煌—于阗—撒马尔罕—君士坦丁堡,全程贯通,驼铃再次昼夜不息。回鹘汗国因贸易致富,成为抵御北方草原势力南下的缓冲带,为晚唐赢得战略喘息。 波斯、阿拉伯商人把河西的茶叶、瓷器、纸张运往红海、地中海,间接催生了威尼斯商帮的崛起......

十二年的金戈铁马,换来的不仅是河西十一州重新绣上大唐版图,更让长安到君士坦丁堡的驼铃声再次昼夜不息。

但经历过安史之乱的唐廷难以在信任张议潮,咸通八年(867年)二月,张议潮在长安留为人质的兄长张议潭去世,唐廷召张议潮入长安。此时已经六十九岁的张议潮并不想成为下一个“董卓或者安禄山’。他将归义军交给了自己的侄子张淮深,随即动身前往长安,以入朝为质的方式向唐廷表明忠心。

然而,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的盛唐早已一去不返,空余旧梦。入朝后,张议潮受封右神武统军,晋位司徒。咸通十三年(872年)八月,这位“赖得将军开旧路,一振雄名天下知”的晚唐栋梁,在故国的土地上溘然长逝。

此后,朝廷的猜忌,加上归义军内部变乱,光复后的河西势力很快衰减,残存两百年之后,归义军亡于西夏李元昊之手。而这段历史也被大漠的风沙淹没,藏在了敦煌莫高窟之中,归义军在正史中只有只言片语的记载。直到清末道士王圆箓推开了那堵墙,通过散落在世界各地的敦煌遗书,我们才知道了在一千余年前,有一群唐人为了回家,杀穿了整座河西走廊......

11月7日,全新战役《河西归唐》上线!王上们可以在游戏内体验这一段历史,从张议潮的视角,走完河西归复之路。感兴趣的王上不要错过哦~

《无悔华夏》【重阳节】九月初九,登高祈福!

《无悔华夏》【重阳节】九月初九,登高祈福! 《无悔华夏》秋日签到礼及剧本挑战活动即将上线!冼夫人演化概率限时上升

《无悔华夏》秋日签到礼及剧本挑战活动即将上线!冼夫人演化概率限时上升 好玩的开箱游戏推荐

好玩的开箱游戏推荐

moba类游戏推荐

moba类游戏推荐

好玩的枪战射击手游

好玩的枪战射击手游