《无悔华夏》【隋末时代篇】十八路反王,六十四处烟尘!群雄并起,逐鹿天下!

樊哙市井徒,萧何刀笔吏。

一朝时运会,千古传名谥。

寄言世上雄,虚生真可愧。

——《淮阳感怀》节选

隋朝末年起义军首领李密所作

公元611年,隋炀帝开始了对高句丽的征伐。隋朝全国大征兵,一时豪杰蜂起,征伐不断...《隋书·食货志》有载,很多人在兵役、劳役中死去,被征召的民夫有三分之二无法归家,处处都是骨肉分离的哭喊声,只留下老弱妇孺在家乡耕织,田园逐渐荒废。

与此同时,北方自然灾害频繁。史载,大业七年秋冬时节,大水淹没了山东、河南的三十余郡,但隋炀帝没有停止征兵,也没有及时赈灾,前往辽东的士兵和运输队昼夜不绝,“苦役者始为群盗”。水灾之后的第二年,旱灾接踵而至,干旱导致粮食欠收,饥民饿死,从而引发瘟疫,“是岁,大旱,疫,人多死,山东尤甚”。

隋炀帝杨广

隋炀帝是一个特别能折腾的皇帝,一个人干了几代人想做的事业。他在位时,改革官制、完善科举、营建洛阳、修大运河、南下江都、北巡突厥、西征吐谷浑、三征高句丽,种种大手笔的背后,却是数不清的代价。

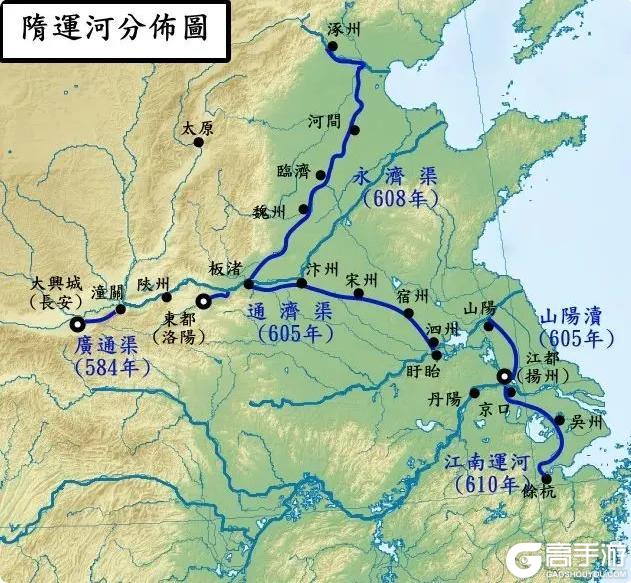

隋运河

于是,隋大业七年(611年),当穷兵黩武的隋炀帝杨广即将发兵征高句丽时,本是一介平民的王薄在山东举起了义旗。知世郎的振臂一呼,喊出了无数普通民众被暴政压垮的心声,故一呼而百应。

此后,蓨县人高士达,章丘人杜伏威、辅公祏,平原人刘霸道、郝孝德,以及漳南人孙安祖、窦建德等,在各地掀起反抗浪潮,浩浩荡荡的隋末全国农民大起义就此展开。

忽闻官军至,提刀向前荡。譬如辽东死,斩头何所伤。

——《无向辽东浪死歌》节选 隋 王薄

一、农民起义

漳南(今山东省武城县)的窦建德,是山东起义军的代表人物。早年的窦建德是一个家财丰厚、性格豪爽的侠义人士,在乡里颇有威望。据载,窦建德在同乡没有钱办葬礼的时候,曾顺手解开自己家的耕牛,让他们拿去换钱办丧事。因此,同乡都觉得窦建德这人很了不起。

王薄起义的那一年,大水淹没漳南。窦建德的同乡孙安祖家里被水淹了,老婆孩子因为随之而来的饥荒饿死。在此情况下,隋朝征兵的通知下达到漳南,完全不顾灾民的死活,孙安祖仍需要自备干粮和兵器应征,参加出征高句丽的队伍。此前,孙安祖走投无路之际曾去盗羊,被发现后押送到县衙,县令对其鞭笞羞辱。于是,新仇旧恨让孙安祖气愤填膺,他一怒之下反抗兵役、行刺县令,然后逃到朋友窦建德家中躲藏。

面对前来投奔的落难朋友,窦建德义薄云天,不仅暗中保护孙安祖,还召集了另外数百名逃避兵役或破产的农民,送他们前往广袤数百里的高鸡泊(在今河北衡水)参加起义。

窦建德

“今发重兵,易可动摇,丈夫不死,当立大功。”

窦建德帮助了孙安祖,自己却还要应征去打高句丽,因他才能出众,半路上被选为二百人长。此时,官府发现,漳南附近“群盗”作乱,四处扰民,唯独不进入窦建德家,因此怀疑窦建德与他们有关系,而且孙安祖的案子也让窦建德成为嫌疑人。气急败坏之下,当地郡县抓捕了窦建德的家属,没有经过正常审问,“皆杀之”。

官逼民反,此时窦建德已经随征伐高句丽的大军出发,得知自己家人遇害后,毅然率领部下二百人前去投奔河北的高士达起义军,走上反隋之路。高士达战死后,窦建德亲自为他发丧,随后收其旧部,在河北继续发展。在窦建德的带领下,河北起义军多次摆脱隋军的围剿,最终占据了河北的大部分地区,窦建德自称夏王,建立大夏政权。

史载,在当时的起义军中,“唯夏氏为国,知义而尚仁,贵忠而爱贤,无暴虐及民”。窦建德出身民间,爱兵如子,是个很有魅力的领袖,他在战场上身先士卒,在生活中体恤下属,在所统治的郡县推行仁政,所以,其军队“人争附之,为之致死”。

江淮一代农民起义的重要领袖则是杜伏威,大业九年(613年)因不堪隋朝暴政与压迫,与挚友辅公祏聚众起义,转战于长白山(今山东章丘)一带,后南下江淮发展势力。

杜伏威的创业更为艰难,年轻时潦倒失意,也不经营谋生之业,家庭贫用不能养活自己,经常穿壁翻墙偷东西。与辅公祏是生死之交。辅公祏的姑姑家以牧羊为业,公祏多次偷羊来送给杜伏威,公祏的姑姑心有怨恨,于是告发了他们偷盗的事情。郡县紧急追捕他们,杜伏威与辅公祏一起逃命,聚集了一帮人组成强盗集团,他当时年仅十六岁。大业九年(613年),杜伏威逃窜到长白山(今山东章丘东北)地区,组织山贼,与辅公祏率众起义。

杜伏威

江淮义军领袖

杜伏威作战勇猛,军纪严明,深受士卒拥戴。其军队屡败隋军,逐步控制淮南、江北地区,并以历阳(今安徽和县)为根据地,成为江淮一带最具影响力的反隋力量之一。为巩固势力,杜伏威自称总管,并吸收大量当地流民和豪强加入。

还有隋末任东郡法曹的翟让,因故被判死刑,被人救出后逃至瓦岗(今河南滑县南)组织农民起义,众至万余人。所部多为善使长枪的渔猎手,勇敢善战。与翟让同郡的单雄信,骁勇矫健,擅长骑马使矛,他招集年轻人前去投奔翟让。离狐人徐世勣家在卫南,十七岁,有勇有谋,也前来投靠翟让,他们以瓦岗为根据地,故称瓦岗军。

二、统治集团大分裂

声势浩大的农民起义军没能阻止隋炀帝出征高句丽的步伐。大业九年(613年),隋炀帝第二次征高句丽时,一个叛乱的消息传来,隋炀帝才“惧见于色”,赶紧下诏“六军即日并还”,从辽东回师。这个起兵的人,是杨玄感。

杨玄感是隋朝开国功臣杨素的儿子,家世显赫,因其父之功,授上柱国,任礼部尚书,可谓前途无量。

史书记载,杨素死后,隋炀帝日甚一日的猜忌让杨玄感内不自安,他才心生反意,谋立秦王杨浩为帝。当隋炀帝再次征高句丽时,负责督运粮草的杨玄感把握良机,在黎阳(今河南浚县)起兵反叛。杨玄感骁勇力大,身先士卒,时人比之项羽,手下将士都愿为其拼死效力,各地百姓也为其深深吸引,“一呼而从者十万”,“众皆踊跃,称万岁”。

杨玄感反复宣传自己起兵是正义之举,鼓动众人说:“我身为上柱国,家里黄金巨万,既富且贵,我一无所求。如今我不顾家破族灭,只是想为天下人解倒悬之急,拯救黎民百姓。”历史学者韩国磐先生认为,杨玄感起兵,实际上是“统治集团的大分裂”。响应其号召的官僚集团成员,就有韩擒虎之子韩世谔、观王杨雄之子杨恭道、裴蕴之子裴爽、郑善果之子郑俨以及来护儿之子来渊等四十余人,一个个都是衣食无忧、前途光明的勋贵子弟。正因如此,杨玄感叛乱给杨广带来的恐惧,甚于王薄起义,更甚于高句丽坚不可摧的城池。

李密

大业九年(613年),杨玄感起兵后,蒲山公李宽之子李密来到黎阳,成为其谋士。

这场叛变虽然仅过两个月就宣告失败,却从根本上动摇了隋朝的统治。平定叛乱后,怒气冲冲的隋炀帝大动杀机,将杨玄感的追随者3万多人处死,判处流徙者6000余人,就连接受过杨玄感开仓赈济的普通百姓也被活活坑杀。史载,从此“百姓怨嗟,天下大溃”。李密幸运地逃过一劫,后来投靠河南的瓦岗军。

李密逃出后,先后投奔郝孝德、王薄两支起义军,但都不得重用。荒年还未结束,身为关陇贵族的李密只能和平民挤在一块,甚至削树皮为食。最终来到瓦岗军所盘踞的东郡,见到了起义军将领王伯当。王伯当发现李密出身高贵、见识远大,于是将他引荐给翟让。

李密为瓦岗军分析天下形势,认为“主昏于上,民怨于下”,劝翟让效仿秦末的刘邦、项羽,“席卷二京,诛灭暴虐”,取隋朝天下而代之,并提出具体的战略。经过李密的点拨,瓦岗军上下如梦初醒。翟让为人豪爽,一身江湖气,便请李密担任二把手,带领瓦岗军创业。

于是,瓦岗军开始向中原进军。这一年,是大业十二年(616年)。在李密的带领下,瓦岗军进军中原,于大海寺设伏击杀隋猛将张须陀,声威大振。次年攻下兴洛仓、回洛仓、洛口仓等几个国家粮库后,开仓放粮,得到百姓拥戴。据记载,仅兴洛仓储粮就多达2400万石,一时间“老弱负襁,道路不绝”,“属至数十万”。

至此,瓦岗军成为最强大的反隋起义军,李密号令群雄,成为最接近皇位的争夺者。

瓦岗军逼近洛阳时,留守东都的越王杨侗派人向其祖父隋炀帝汇报,说:“李密有百万之众,围逼东都,占据粮仓,洛阳城中无粮。若陛下速还,乌合之众必散;不然,东都恐怕就要失陷了。”

此时隋炀帝正在巡幸江都,听说曾给自己当宿卫的李密带兵围了洛阳,当即勃然大怒,于是派江都通守王世充率领“江淮劲卒”赴援东都,与洛阳守军“合十余万众”。王世充带兵进入洛阳后,与城外的瓦岗军展开对峙,一时难分胜负。

王世充

王世充是隋炀帝的心腹重臣,为人狡诈,善于逢迎。在镇压吴郡、余杭的起义时,他假意立誓不杀降将,诱骗三万起义军上岸投降,随后竟全部坑杀。隋炀帝被围雁门时,他率军勤王,未至战场就蓬头垢面、昼夜痛哭,表演出誓死效忠的姿态。此后,他更竭力搜刮珍宝、广选美女进献,进一步巩固了隋炀帝的宠信,被视为大隋忠臣。

面对隋军的固守,不久前投降瓦岗军的原巩县县令柴孝和劝说李密抢占关中。关中历来是兵家必争之地,更是隋唐时期的政治中心,出自关陇集团的李密当然心知肚明。可李密有自己的考虑,他认为昏君尚在,隋军兵力尚强,故担心后方不稳,人心不齐。

当他有所顾虑时,另一位关陇贵族出身的竞争者却凭借着远弱于瓦岗军的兵力率先进入关中,成就帝业。此人,正是唐高祖李渊。

李渊

李渊家世显赫,其祖父李虎是西魏八柱国之一,其姨母就是隋炀帝的母亲独孤家族的独孤伽罗。或许是因为这层表兄弟的关系,李渊一开始并没有打出反隋的旗号,而是立了隋炀帝的一个孙子为傀儡。直到隋炀帝在江都被宇文化及杀死后,才废掉作为傀儡的隋恭帝,建立起李唐政权。

在江都,隋炀帝或许已经感觉到末日一步步接近的恐慌。杨玄感叛乱后,他最担心的局面一触即发,在一波又一波起义浪潮下,各地豪强、官僚纷纷造反,统治集团进一步分裂:

凉州豪望李轨,占据河西,建立凉国

萧梁后裔萧铣,攻占荆襄,自称梁王

马邑富豪刘武周,依附突厥,占据河东

陇西豪族梁师都,自称丞相,割据称帝

还有唐国公李渊,在太原起兵,进军关中…

三、隋炀帝被弑

隋炀帝万万没想到,最后夺取他性命的,并不是某个饱受暴政压迫的义军将士,也不是某个遭受压榨多年的穷苦百姓,而是一直跟随在他身边的心腹大臣宇文述之子宇文化及。

大业十四年(618年),统领骁果的武贲郎将司马德戡发动叛乱,推宇文化及为主,缢杀隋炀帝,宇文化及自称大丞相,引兵10余万西归。

隋炀帝被弑后,天下一时竟出现了三个隋帝。群雄争霸的乱世没有落下帷幕,反而推向了新一波高潮。

此前,李渊在太原起兵,打出“废昏立明,拥立代王,匡复隋室”的旗帜,攻入长安,占据关中地区作为根据地,立隋炀帝的孙子代王杨侑为傀儡皇帝,自己晋封为唐王,把持长安朝政。江都兵变后,宇文化及拥众十余万,立隋炀帝的侄子秦王杨浩为帝,之后带兵北归。江都兵变的噩耗传到洛阳,留守东都的越王杨侗被元文都、王世充等东都官员拥立为帝,改元“皇泰”,史称“皇泰主”。

隋末群雄割据图

李渊据关中,王世充控东都,李密拥粮仓,窦建德占领河北山东,杜伏威占江淮,萧铣复梁于荆襄,而宇文化及率骁果北窜。西北尚有薛举、李轨等豪强,北方边地有依附突厥的刘武周、梁师都等势力。诸镇互相攻伐,中原鼎沸。

四、群雄争鼎

大业十三年,李密摆下一场鸿门宴,请翟让和瓦岗军一众元老出席。在宴会上,李密命人砍死翟让,埋伏好的刀斧手又将翟让的亲人、心腹一一刺杀,全场顿时大乱。血腥屠杀后,翟让一党在一夜之间被肃清,其部下被分给徐世勣、单雄信和王伯当统领,李密取得瓦岗军的绝对统治权。经李密这么一折腾,瓦岗军的人心也就散了。

次年,宇文化及带着自己拥立的傀儡皇帝杨浩,挟持江都群臣北上,途径洛阳附近。面对宇文化及大军逼近洛阳,皇泰主杨侗采纳元文都之计,以高官厚禄招安李密,令其率瓦岗军对抗宇文化及。李密为避免两线作战,暂时受降,与宇文化及展开激战。此战虽击退宇文化及,但瓦岗军损失惨重,精锐尽失,士卒疲敝。李密本人亦中箭坠马,幸得秦琼死战相护方得脱险。

王世充趁瓦岗军元气大伤,先是假意议和,以布帛换取瓦岗军粮食,待部下饱食后即刻翻脸挑战。李密中计愤而迎战,拒绝裴仁基坚壁清野之策,执意决战。疲惫之师终不敌王世充,全军溃败。瓦岗军就此覆灭,部众四散。李密率残部两万西投李渊。

宇文化及与瓦岗军两败俱伤后,带着残兵败将一路溃逃,最终逃到聊城(在今山东),终日酗酒奏乐,醉生梦死。他还杀死了傀儡皇帝杨浩,自己过一把当皇帝的瘾,立国号为许。唐武德二年(619年),河北起义军领袖窦建德派兵攻陷聊城,打着诛杀反贼的旗号处死了参与江都兵变的党羽。

自此,北方最强盛的三股势力变成了李渊的唐军、王世充的郑军与窦建德的夏军。

李渊入关中时说:“(我)得入关,据蒲津而屯永丰,阻崤函而临伊洛,东看群贼鹬蚌之势,吾然后为秦人之渔父矣!”于是,关东群雄争霸之际,唐朝立足关中,坐山观虎斗。武德二年(619年),唐军平定河西的薛仁杲、李轨势力,开始全力东征,踏上统一之路。

武德三年(620年)七月,李渊派次子李世民率军东征,来到王世充占据的洛阳城下。面对唐军围城,王世充坚壁死守,同时向窦建德求援。窦建德刚吞并孟海公部,实力鼎盛,遂率十余万大军南下虎牢关,意图解洛阳之围。

李世民果断分兵,令李元吉继续围城,自率精骑3500急赴虎牢迎击。他力排众议,认为王世充粮尽必溃,而窦建德骄兵可破。唐军据险坚守二十余日,窦建德进退维谷。他设计诱敌,伴装粮尽牧马。窦建德中计全军出击,唐军待其午后人马疲敝,突然反攻。李世民亲率骑兵突阵,大破夏军,生擒窦建德。

虎牢关大捷后,李世民随即回师洛阳,与其他军队合兵一处,围剿王世充。王世充眼见城外夏军已败,手下将领也不愿随他突围,自知大势已去,只好开城投降。至此,唐朝一战平定郑、夏二王,李世民押着王世充、窦建德和数不胜数的战利品送往长安。

是非成败转头空。此战之后,天下群雄不再有足以与唐朝抗衡的力量。在群雄逐鹿的乱世之中,一个王朝分崩离析,另一个王朝冉冉升起。

本期《隋末乱世》时代篇就到此结束啦!

《无悔华夏》9月22日社稷之鉴上线!新名臣陆羽、鏖战归墟及全新兵器即将登场!

《无悔华夏》9月22日社稷之鉴上线!新名臣陆羽、鏖战归墟及全新兵器即将登场! 《无悔华夏》全新活动降妖大作战上线!

《无悔华夏》全新活动降妖大作战上线! 好玩的开箱游戏推荐

好玩的开箱游戏推荐

moba类游戏推荐

moba类游戏推荐

好玩的枪战射击手游

好玩的枪战射击手游